安全评估是指利用现有的科学资料,对化妆品中危害人体健康的已知或者潜在的不良影响进行科学评价。他是产品安全评价的手段、能有效地反映出化妆品的潜在风险、一定程度上可以替代终产品毒理学试验、实现风险早发现、早研判、早预警、早处置。

化妆品的安全评估在欧盟已经实施多年,中国从2021年起正式启动安全评估工作。到现在已经过去3年时间,现在即将全面开始完整版安全评估报告,本文主要介绍中国安全评估报告的一些情况和实施细则。

一、中国安全评估的发展历程

2009年受石棉事件的影响,中国药监局开始要求化妆品申报资料中需要提供:可能存在的安全性风险物质评估结果;为了指导企业如何提交此份资料,2010年颁布了:《化妆品中可能存在的安全性风险物质风险评估指南》;该评估一直沿用到2021年12月。2015年,药监局发布了《化妆品安全风险评估指南》(征求意见稿),2020年再次发布《化妆品安全风险评估指南》(征求意见稿),并在2021年正式发布《化妆品安全评估技术导则(2021年版)》(下文简称《导则》)。至此,中国化妆品的安全评估工作正式开始。

图1:安全评估发展历程

国家药监局2021年第51号公告要求《化妆品安全评估技术导则》2021年5月1日起施行。自2022年1月1日起,化妆品注册人、备案人注册或者备案时,提交产品简化版安全评估资料。在2024年5月1日后,化妆品注册人、备案人可以按照《导则》相关要求,提交完整版产品安全评估报告。在2024年4月22日,药监局发布了2024年第50号公告,公告指出:鉴于化妆品研发需要一定周期,为了避免企业研发资源重复投入,在2025年5月1日前,化妆品注册人、备案人申请注册或者进行备案时仍可以提交符合《导则》要求的简化版安全评估报告。

图2:安全评估实施时间表

简化版可以使用NMPA发布的《已使用化妆品原料目录(2021年版)》中原料的历史最高使用量进行评估,同时也不需要企业提供防腐挑战、稳定性和包材相容性资料。

二、安全评估报告的意义

2.1、督促企业落实产品质量安全主体责任:通过安全评估,企业能够更加明确自身在化妆品质量安全方面的责任,从而采取更加有效的措施确保产品安全性;

2.2、能有效的反应化妆品的潜在风险,实现风险早发现、早研判、早预警、早处置;

2.3、促进国际交流与合作:通过与国际标准和要求的接轨,化妆品安全评估工作能够更好地融入国际市场,促进国际间的交流与合作;

2.4、一定程度上可以替代终产品的毒理学实验:普通化妆品的生产企业已取得所在国(地区)政府主管部门出具的生产质量管理体系相关资质认证,且产品安全风险评估结果能够充分确认产品安全性的,可免于提交该产品的毒理学试验报告,有下列情形的除外:

1).产品宣称婴幼儿和儿童使用的;

2).产品使用尚在安全监测中化妆品新原料的;

3).根据量化分级评分结果,备案人、境内责任人、生产企业被列为重点监管对象的。

三、化妆品安全评估报告主要内容:

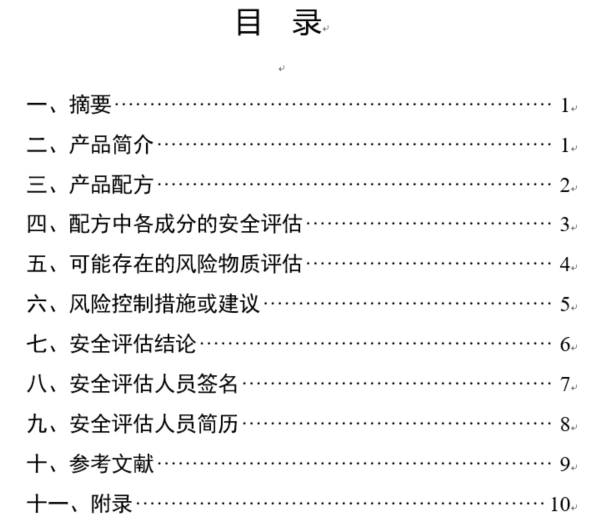

化妆品安全评估报告目录包含摘要、产品简介、产品配方(包含产品配方表和产品实际成分含量表,儿童化妆品需要递交配方设计原则)、配方中各成分的安全评估、可能存在的风险物质评估、风险控制措施或建议、安全评估结论、安全评估人员签名、安全评估人员简历、参考文献、附录等11部分。由此我们可以看到,中国的安全评估报告基本和欧盟要求一致。因为篇幅的原因,本文不对每项分开介绍,仅对其中的重点成分的安全评估进行详细介绍。

图3:安全评估目录

表1 产品配方表

|

序号 |

中文名称 |

INCI名称/英文名称 |

使用 目的 |

在《已使用原料目录》中的序号 |

备注 |

|

1 |

水 |

WATER |

溶剂 |

06260 |

|

|

2 |

… |

… |

… |

… |

|

表2 产品实际成分含量表

|

标准中文名称 |

INCI名 |

实际成分含量(%) |

|

水 |

WATER |

99 |

|

… |

… |

… |

注:图3、表1与表2为示例,非真实报告和配方;

四、配方中各成分的安全评估

成分的安全评估是安评报告中最重要的部分,成分安全是保证产品安全的前提。如何对成分进行安全评估工作,也是安评报告的最重要的部分。

首先我们要确认该原料是否包含在《已使用化妆品名称目录》2021年版(后面简称《目录》)中,或者是否为已经备案或者注册的新原料;在这二者中的原料是允许使用的原料,《目录》中包含了8972个原料,但要注意《目录》中包含禁用原料52个。截止2024年12月4日,已经备案的新原料196个;注册新原料1个;这些之外的,都是不能使用的原料。

确定了配方成分属于可使用的原料中检院提供了一些便利的方法能帮助我们快速的完成安全评估:

4.1、按照《化妆品安全技术规范》使用的原料723个,包含了化妆品限用组分、化妆品准用防腐剂、化妆品准用防晒剂、化妆品准用着色剂、化妆品准用染发剂;根据原料的使用目的,按照相应的限制要求,评价该原料的安全性;

4.2、国际权威化妆品安全评估机构公布的评估结论:欧盟消费者委员会(SCCS)、美国化妆品原料评价委员会(CIR)以及其他国际权威化妆品安全评估机构已公布安全评估结论的原料,需对相关评估资料进行分析,在符合我国化妆品相关法规及使用条件下,可采用相关评估结论,对有限制使用条件的原料,应在满足限制条件的情况下采用其评估结论。不同的权威机构评估结果不一致时,根据数据的可靠性和相关性,科学合理地采用相关评估结论;

4.3、世界卫生组织(WHO)、联合国粮农组织(FAO)等权威机构已公布的安全限量或结论:世界卫生组织(WHO)、联合国粮农组织(FAO)以及其他权威机构已公布的安全限量或结论,如每日允许摄入量(ADI)、每日耐受剂量(TDI)、参考剂量(RfD)、一般认为安全的物质、国际日用香料协会(IFRA)和我国标准管理部门发布的香料标准、我国或其他国家监管部门公布的祛斑美白功效原料安全使用量等,需对相关资料进行分析,在符合我国化妆品相关法规规定的情况下,可采用相关结论。不同权威机构发布的结果不一致时,根据数据的可靠性和相关性,科学合理地采用相关结论。如缺少局部毒性资料,应结合产品使用部位和使用方式等,对局部毒性开展评估。

4.4、监管部门公布的已上市产品原料使用信息:中国食品药品检定研究院公布的《已上市产品原料使用信息》;

作为祛斑美白剂和防脱发剂使用的原料,不能使用监管部门公布的已上市产品原料使用信息;

4.5、原料3年使用历史:原料历史使用浓度可相互参考,暴露量高和接触时间长的产品,可用于暴露量低和接触时间短的产品评估,但需要从目标人群、使用部位和使用方式等方面充分分析说明其合理性,必要时评估其局部毒性。

祛斑美白剂不能使用原料3年使用历史作为评估证据;

4.6、安全食用历史:国内的证明材料应为相关领域的省级(含省级)以上监督管理部门或技术机构公开发布的数据信息;国外监督管理部门应是国家级,技术机构应是国际公认的权威机构或组织。与第3种方法相同的是,该证明资料也是只能豁免系统毒性。

4.7、结构和性质稳定的高分子聚合物(具有较高生物活性的原料、除外):化学合成的由一种或一种以上结构单元,通过共价键连接,平均相对分子质量大于1000道尔顿,且相对分子质量小于1000道尔顿的低聚体含量少于10%,结构和性质稳定的聚合物(具有较高生物活性的原料除外),安全评估时可不考虑透皮吸收,结合产品使用部位和使用方式等,对局部毒性进行评估。

以上7种方法都可以帮助我们快速、方便的完成,安评导则中也给出了其他方法:

4.8、毒理学关注阈值(TTC)方法:

适用于化学结构明确,含量较低且缺乏系统毒理学研究数据的化妆品原料或风险物质。

不适用原料包括:金属或金属化合物、强致癌物(如黄曲霉毒素、亚硝基化合物和联苯胺类等)、蛋白质、类固醇、高分子质量的物质、有很强生物蓄积性物质以及放射性化学物质等;纳米原料、无机物、具有吸入风险的原料在评估其吸入暴露途径的安全风险性时;具有防腐、防晒、着色、染发和祛斑美白功能的原料。

4.9、交叉参照(Read-across)方法

适用于结构明确,缺乏系统毒理学数据的非功效成分或风险物质。

不适用于具有防腐、防晒、着色、染发和祛斑美白功能的原料。

4.10、按照《导则》的风险评估程序对原料开展危害识别、剂量反应关系评估、暴露评估和风险特征描述,以确保原料的使用安全。当然,这需要我们进行原料的毒理数据收集与汇总,如果收集不全,还需要我们安排相应的毒理学项目;

4.11、在对原料进行充分研究的基础上,仅因缺少部分毒理学终点评估数据而不能够完成安全评估的,不超过配方成分总个数10%且含量较低的非特殊功效原料,可以参照《化妆品注册和备案检验工作规范》设置的毒理学试验项目和/或人体试验项目(在满足伦理的前提下)开展产品的安全性测试,对终产品的安全性进行综合评价分析。

五、其他要求

安全评估报告除了成分的评估外,对化妆品原料带入、生产过程中产生或带入的风险物质进行评估,还要对产品中的重金属、微生物进行检测;以及微量保证产品在储存、运输、销售过程中保证产品质量稳定的相关防腐挑战试验、稳定性试验和包材相容性试验报告,也是要提供的。

六、结语

中国的化妆品的管理正在逐步向更公开化、企业负责化的国际要求靠近。安全评估的要求就是由此而来。随着中国政府的管理水平的逐步提高,各企业也能更方便的将产品投放中国市场,加速了中国市场与国际市场的接轨,也助力化妆品美丽事业的蓬勃发展。

七、参考文献:

7.1《已使用化妆品原料目录(2021年版)》

7.2《化妆品安全评估技术导则(2021年版)》

7.3THE SCCS NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC INGREDIENTS AND THEIR SAFETY EVALUATION (12TH REVISION)》

7.4《化妆品安全技术规范》2015年版

7.5《化妆品安全性评价方法及实例》 中国医药科技出版社 王钢力、邢书霞主编

7.6《化妆品原料数据使用指南》

7.7《毒理学关注阈值(TTC)方法应用技术指南》

7.8《交叉参照(Read-across)方法应用技术指南》

7.9国家药监局关于发布优化化妆品安全评估管理若干措施的公告(2024年第50号)

7.10《化妆品安全评估资料提交指南》

7.11《已上市产品原料使用信息》